Ich liebe Innovationen. Ich finde es immer spannend, wenn Menschen neue Potenziale in der Welt um sie herum – und in sich selbst – entdecken und entfesseln. Außerdem bin ich ein riesiger Fan von »Zurück in die Zukunft« – dieser Vortrag kombiniert also gleich zwei meiner Lieblingsthemen: Innovationen und Zeitreisen…

haben eine ziemlich schlechte Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie »unmöglich« etwas wirklich ist. In diesem Vortrag springen wir in eine Zeitmaschine und reisen zurück, bis zu den Anfängen der menschlichen Zivilisation: Mal sehen, was wir aus früheren »Unmöglichkeiten« lernen können – und was das für die Dinge bedeutet, die wir heute für unmöglich halten...

Kernaussagen

- »Unmöglich« ist nur ein Gefühl.

- Viele Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind, sind ehemalige Unmöglichkeiten.

- Wir können aus den Fehleinschätzungen von damals für die heutigen Unmöglichkeiten lernen.

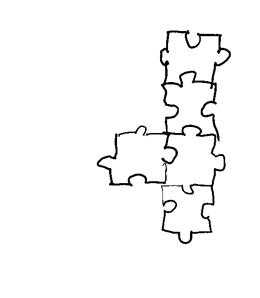

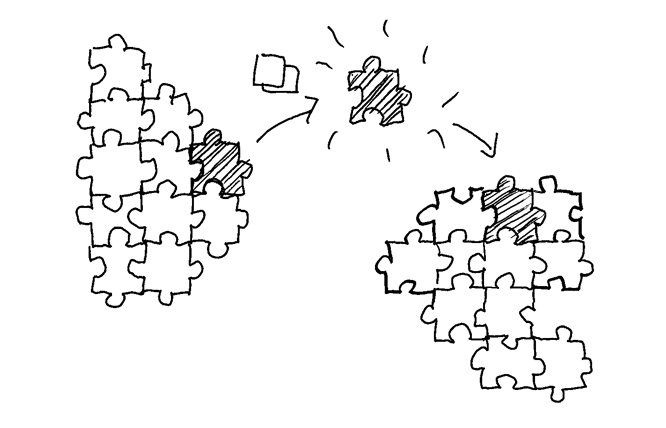

- Hilfreich dabei ist es, Innovation wie ein Puzzle zu betrachten.

- Neue Teile müssen zu dem passen, was wir bereits haben – der »Problemlandschaft«.

- Wenn eine Lösung hier nicht passt, kann sie nicht »greifen« und setzt sich nicht durch.

- Das so entstehende Puzzle können wir uns wie eine Insel im Ozean vorstellen.

- Sie wächst jeden Tag – und so wird es auch immer einfacher, neue Teile zu finden.

- Wir müssen nur den passenden Blick haben …

Unsere Welt

Wenn wir unsere heutige Welt betrachten, sehen wir viele Unmöglichkeiten: große, globale und kleine, individuelle. Wie reagieren wir darauf? Zunächst emotional, oft mit Angst, Frustration, Verzweiflung und Schuld. Und dann tun wir das Nächstliegende: nichts.

Oft tun wir auch einfach andere Dinge, die uns zwar beschäftigt erscheinen lassen, aber nicht wirklich dazu beitragen, das »Unmögliche« anzugehen. Richtig so – es ist schließlich unmöglich, oder?

Manche Probleme lassen uns einfach weglaufen – und das macht das Unmögliche wirklich unmöglich: Wenn wir es nicht versuchen, können wir es auch nicht schaffen. Deshalb ist »unmöglich« ein so gefährliches Urteil: Es hindert uns daran, es auch nur zu versuchen.

Was, wenn ...?

Aber was, wenn »unmöglich« kein Urteil für die Ewigkeit ist? Was, wenn es nur ein Gefühl ist, nicht mehr als eine schnelle Einschätzung der aktuellen Situation? Wenn wir uns all die Dinge ansehen, die heute selbstverständlich sind, wird schnell klar, dass es sich hierbei um ehemalige Unmöglichkeiten handelt.

Lassen Sie uns also eine Zeitreise machen, von den Anfängen der Zivilisation bis heute und in die Zukunft. Suchen Sie nach etwas, das uns als Schlüssel dienen kann, um unsere Gefühle zu verstehen, wenn wir mit etwas »Unmöglichem« konfrontiert sind.

8000 v. Chr.

Unsere Reise beginnt im Jahr 8000 v. Chr., einem entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Zu dieser Zeit wandelte sich die Lebensweise der Menschen vom Dasein als »Jägern und Sammler« zu einfachem Ackerbau. Dieser Wandel war monumental, denn er führte eine Vorstellung von der Zukunft ein: Wenn wir heute Samen pflanzen, uns um sie kümmern und daran glauben, wird morgen etwas wachsen – eine völlig neue Denkweise. Dieses neu gefundene Verständnis führte auch zu einem anderen, völlig neuem Konzept: Das Zuhause. Auf einmal gab es einen Ort, an dem es sich lohnt, zu bleiben.

Etwa zur gleichen Zeit entstand eine interessante Erfindung: der Ziegelstein, luftgetrocknet und robust. Warum wurde er nicht früher erfunden? Die Antwort ist einfach – es war nicht notwendig. Nomadische Völker brauchten keine Ziegel, um sie mitzunehmen. Dies verdeutlicht eine grundlegende Erkenntnis für das Verständnis von Innovationen: Selbst die besten Lösungen sind nutzlos, bis das richtige Problem auftritt.

Innovation:

Eine Analogie wie ein Puzzle

Wir können uns Innovationen wir ein Puzzle vorstellen. Man kann kein Puzzleteil ins »Nichts« legen – es muss an bereits bestehende Teile andocken. Die Randbereiche des bereits fertiggestellten Bildes ist das Problem, die Lösung muss dazu passen. Das gilt in allen Bereichen des Fortschritts, von den einfachsten Werkzeugen bis hin zu den komplexesten Technologien.

5000 BCE:

Rad, Schrift und Zahlen

Reisen wir nun bis ins Jahr 5000 v. Chr., als die Menschheit mehrere bahnbrechende Erfindungen machte: das Rad, die Schrift und die ersten Zahlensysteme. Jede dieser Innovationen entstand aus den Bedürfnissen der frühen Zivilisationen, die immer komplexer wurden. Der Handel erforderte Räder für den Transport, Schrift für die Aufzeichnung und Zahlen zur Verwaltung von Gütern.

Der Mythos des Unmöglichen

Eine der wichtigsten Lektionen aus der Geschichte ist, dass das, was einst unmöglich erschien, oft zur Routine wird, beinahe unsichtbar. Nehmen wir die Erfindung der Schrift: Hätte sie früher erfunden werden können? Technisch gesehen, ja. Aber es gab keinen Bedarf dafür. Es war nicht unmöglich, sondern unnötig. Dasselbe gilt für viele der Innovationen, die wir heute für selbstverständlich halten.

Innovation als Antwort auf Veränderung

Wir reisen weiter durch die Zeit und gelangen nun ins antike Griechenland und nach Rom, wo neue Probleme auftauchten, als die Menschen begannen, enger zusammen in Städten zu leben. Diese Herausforderungen führten beispielsweise zur Schaffung von Abwassersystemen und zu Systemen von Gesetzgebung und Justiz. Ebenso entstanden Religion und Mythologie, um das Unerklärliche zu erklären und dort Trost und Verständnis zu bieten, wo das Wissen an seine Grenzen stieß.

Wieder zuhause

Was können wir von dieser Reise mitnehmen? Zunächst sollten wir weniger Lösungen glorifizieren – und stattdessen den Problemen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Sie sind der fruchtbare Boden, auf dem Innovationen wachsen. Außerdem müssen wir uns unserer blinden Flecken bewusst werden, insbesondere innerhalb unserer Komfortzone. Hier kann es helfen, verschiedene Perspektiven einzubeziehen.

Zwischenzeitliches Scheitern müssen wir bei alledem als notwendigen Teil des Prozesses akzeptieren – und schließlich müssen wir keine Genies sein. Es reicht, neugierig, aufgeschlossen und bereit zu sein, die eigene Komfortzone zu verlassen.

Innovation ist wie ein Puzzle – und wie beim Puzzeln ist das fertige Bild nicht das eigentliche Ziel: Es macht einfach Spaß, die Teile zusammenzusetzen.

Der Weg in die Zukunft ist nie gewiss, aber genau das macht ihn so spannend. Lassen Sie uns weiter erkunden, puzzeln und vor allem – Spaß dabei haben.